- A informarsi, ma questo è ovvio: soprattutto se si scelgono bene i propri amici, e in questo caso la lettura quotidiana dei giornali può venire serenamente sostituita da notizie e commenti di prima mano che i giornalisti selezionati (ma anche i politici, gli intellettuali, i professionisti…) pubblicano ogni giorno sulla loro bacheca.

- A conoscere meglio le persone: la scrittura è forse il più potente strumento rivelatore per capire con chi si ha a che fare, anche perché sono poche le persone che la sanno usare; e quindi è facile che trapelino particolari altrimenti difficili da indagare.

- Ad avvicinare persone lontane, e ad allontanare persone vicine (vedi punto 2): riguardo a questo aspetto, ognuno avrà il suo variopinto repertorio di esperienze gioiose e dolorose.

- A fare una pausa, come al bar: o come alla macchina del caffè con i colleghi, per chi ha avuto esperienza di lavoro in azienda. È vero che si perde un po’ di tempo, ma spesso dopo si ricomincia l’attività con rinnovato ardore.

Sono solo alcuni dei tanti lati positivi riservati ai frequentatori di questo social network che ha cambiato le abitudini di tutti, riducendo di molto il tempo delle telefonate per esempio (basta una breve conversazione con i messaggi privati, e ci si aggiorna, o ci si dà appuntamento senza troppi convenevoli).

Ma invece che continuare la lista di cose buone e utili che Facebook è in grado di scatenare, preferisco elencare qualcuna delle innumerevoli occasioni virtuose che mi sono capitate in questi anni di frequentazione social:

- recuperare persone care sperdute per le vie della città o per le strade del mondo (questa è facile)

- organizzare un aperitivo o una cena con persone che si parlavano da tanto tempo senza mai vedersi in faccia, trovandole tutte interessanti e simpatiche (e poi magari con qualcuna frequentarsi)

- fare amicizia con Anna, intelligente e simpatica vicina di casa con la quale abitavamo da 22 anni a 100 metri di distanza senza esserci mai viste e senza sapere di avere qualche storia in comune

- andare alla presentazione di un libro con la sconosciuta Sara, perché abbiamo interessi simili (e questo succederà mercoledì prossimo)

- conoscere e intervistare Mara, straordinaria VegaChef dalle mille risorse

- scoprire che un signore speciale come Franco aveva un gatto grigio non sterilizzato, ideale per accoppiarsi con la mia giovane gattina in cerca di un fidanzato per fare i cuccioli

- programmare un weekend al mare (o anche a Londra, vediamo) con Silvia, Elena e Maria Grazia (diventate care amiche perché tanto amiche di Stefania, che non c’è più)

- ritrovarsi a cena dalla Emy (sempre grazie a Stefania) e incrociare sorprendenti affinità elettive

- incontrare di persona una donna meravigliosa scrittrice come Fiorella, e tutti i suoi libri da leggere uno dopo l’altro

Devo continuare? Potrei. Invece preferisco concludere affermando “A che cosa non serve Facebook”: a sfogare i propri istinti malevoli, a piombare sulle bacheche altrui per provocare, a scrutare i profili degli altri senza mai farsi vedere, a rubacchiare idee e commenti per farsi belli con le piume del pavone, a polemizzare, ad aggredire chi non la pensa come te… in questi casi, mi spiace dirlo, è opportuno bannare: per una questione di igiene mentale. Io non volevo, all’inizio. Ma poi mi ha convinto che era giusto farlo la mia amica Tiziana, che forse non avrei mai neanche conosciuto se non ci fosse stato Fb. Questo è il senso.

Basta la lettura di questo libro a scardinare per sempre tutta la retorica delle mimose che si è consumata per anni ad ogni angolo di strada, nelle pizzerie, nei finti salotti di convenienza politica quando Berlusconi era al Governo. Troppo facile. È tutto ben spiegato e raccontato da

Basta la lettura di questo libro a scardinare per sempre tutta la retorica delle mimose che si è consumata per anni ad ogni angolo di strada, nelle pizzerie, nei finti salotti di convenienza politica quando Berlusconi era al Governo. Troppo facile. È tutto ben spiegato e raccontato da  Questa volta ero sicura di avere tutto (moduli compilati, copia del pagamento in banca, fotocopia documenti, bolli e controbolli aggiuntivi) secondo le istruzioni dell’impiegato piacione

Questa volta ero sicura di avere tutto (moduli compilati, copia del pagamento in banca, fotocopia documenti, bolli e controbolli aggiuntivi) secondo le istruzioni dell’impiegato piacione  A questo punto esce dal bancone la sua collega, che chiude la corsia riservata alle registrazioni apostrofandomi: “Si metta qui davanti alla coda delle richieste generali, lì allo sportello riservato non c’è nessuno” (intanto giustificate proteste delle persone in coda da un bel pezzo).

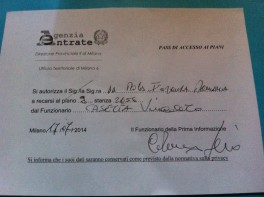

A questo punto esce dal bancone la sua collega, che chiude la corsia riservata alle registrazioni apostrofandomi: “Si metta qui davanti alla coda delle richieste generali, lì allo sportello riservato non c’è nessuno” (intanto giustificate proteste delle persone in coda da un bel pezzo). Tenta di dissuadermi, non ci riesce. Alcuni astanti dicono che possono testimoniare. Compila un foglio (questo qui a fianco), mi chiede un documento d’identità che mi autorizza a essere ricevuta dal Capo Area Vincenzo Caserta, e sono consapevole del fatto che rischio di perdere il mio turno allo sportello 15, ma non demordo: vado al 2° piano, e segnalo le due impiegate che si comportano in un Ufficio Pubblico come se fosse la loro panetteria personale. Aggiungo alla fine un apprezzamento per la buona volontà dell’impiegato piacione (“Ah, il Santino!” si chiama così, mi dice il signor Caserta). Pare sia il migliore.

Tenta di dissuadermi, non ci riesce. Alcuni astanti dicono che possono testimoniare. Compila un foglio (questo qui a fianco), mi chiede un documento d’identità che mi autorizza a essere ricevuta dal Capo Area Vincenzo Caserta, e sono consapevole del fatto che rischio di perdere il mio turno allo sportello 15, ma non demordo: vado al 2° piano, e segnalo le due impiegate che si comportano in un Ufficio Pubblico come se fosse la loro panetteria personale. Aggiungo alla fine un apprezzamento per la buona volontà dell’impiegato piacione (“Ah, il Santino!” si chiama così, mi dice il signor Caserta). Pare sia il migliore. Non è necessaria la diagnosi di follia, e neanche l’abuso di psicofarmaci, per trovare il coraggio di ammazzare moglie e figli. Forse basta semplicemente aver paura di riconoscere i propri fantasmi interiori, e sentirsi in diritto di sfogare i propri egocentrici istinti. Lo fanno molti uomini, e non le donne. Perché? Per spiegarlo non bastano i sociologhi: è una materia da psicoanalisti, abituati a scandagliare bene gli oscuri labirinti dell’animo umano. Ma fa venire i brividi leggere quello che scriveva Sibilla Aleramo (oltre un secolo fa!) nel suo primo romanzo (molto autobiografico), con il quale entrò nel mondo della letteratura italiana e internazionale. Una frase a pagina 116 sembra quasi il commento alle gesta del pluriomicida di Motta Visconti che ha sgozzato la sua famiglia per un’incontenibile e incoercibile voglia di libertà. Programmando il suo delitto atroce con freddezza aliena. Così almeno hanno riferito le cronache.

Non è necessaria la diagnosi di follia, e neanche l’abuso di psicofarmaci, per trovare il coraggio di ammazzare moglie e figli. Forse basta semplicemente aver paura di riconoscere i propri fantasmi interiori, e sentirsi in diritto di sfogare i propri egocentrici istinti. Lo fanno molti uomini, e non le donne. Perché? Per spiegarlo non bastano i sociologhi: è una materia da psicoanalisti, abituati a scandagliare bene gli oscuri labirinti dell’animo umano. Ma fa venire i brividi leggere quello che scriveva Sibilla Aleramo (oltre un secolo fa!) nel suo primo romanzo (molto autobiografico), con il quale entrò nel mondo della letteratura italiana e internazionale. Una frase a pagina 116 sembra quasi il commento alle gesta del pluriomicida di Motta Visconti che ha sgozzato la sua famiglia per un’incontenibile e incoercibile voglia di libertà. Programmando il suo delitto atroce con freddezza aliena. Così almeno hanno riferito le cronache. «Tra le due fasi della vita femminile, tra la vergine e la madre, sta un essere mostruoso, contro natura, creato da un bestiale egoismo maschile: e si vendica, inconsapevolmente. Qui è la crisi della lotta di sesso. La vergine ignara e sognante trova nello sposo un cuore triste e dei sensi inariditi; fatta donna ed esperta comprende come il suo amore sia stato prevenuto da una brutale iniziazione. Fra i due torna spesso l’intrusa, e il solo ricordo avvilisce ogni loro bacio.»

«Tra le due fasi della vita femminile, tra la vergine e la madre, sta un essere mostruoso, contro natura, creato da un bestiale egoismo maschile: e si vendica, inconsapevolmente. Qui è la crisi della lotta di sesso. La vergine ignara e sognante trova nello sposo un cuore triste e dei sensi inariditi; fatta donna ed esperta comprende come il suo amore sia stato prevenuto da una brutale iniziazione. Fra i due torna spesso l’intrusa, e il solo ricordo avvilisce ogni loro bacio.» Ultimamente ho comprato tante fragole, che sono buone e fanno molto bene alla salute. Mi è capitato di comprarle al mercato e talvolta al supermercato (purtroppo) dove le prendo bio anche se costano quasi il doppio: ma le altre o sono spagnole (vade retro! è il Paese che usa le più alte percentuali di pesticidi e concimi chimici in agricoltura) o sono italiane ma sembrano di plastica e infatti non hanno nessun profumo. In ogni caso, bio o non bio, il giorno dopo erano già un po’ marcette, e quindi lo scarto quasi della metà. Poi ho provato invece a comprare fragole, sempre bio o non bio, provenienti da coltivazioni delle campagne vicino a Milano: strano vero? Non ci si penserebbe che intorno alla metropoli ci sono un sacco di realtà agricole che non chiederebbero di meglio di poter vendere i loro prodotti in città: ma non soltanto negli sporadici mercatini, che bisogna andare a pescare come alla lotteria nei posti e nei tempi più astrusi.

Ultimamente ho comprato tante fragole, che sono buone e fanno molto bene alla salute. Mi è capitato di comprarle al mercato e talvolta al supermercato (purtroppo) dove le prendo bio anche se costano quasi il doppio: ma le altre o sono spagnole (vade retro! è il Paese che usa le più alte percentuali di pesticidi e concimi chimici in agricoltura) o sono italiane ma sembrano di plastica e infatti non hanno nessun profumo. In ogni caso, bio o non bio, il giorno dopo erano già un po’ marcette, e quindi lo scarto quasi della metà. Poi ho provato invece a comprare fragole, sempre bio o non bio, provenienti da coltivazioni delle campagne vicino a Milano: strano vero? Non ci si penserebbe che intorno alla metropoli ci sono un sacco di realtà agricole che non chiederebbero di meglio di poter vendere i loro prodotti in città: ma non soltanto negli sporadici mercatini, che bisogna andare a pescare come alla lotteria nei posti e nei tempi più astrusi. Allora mi chiedo: ma perché nessuno pensa di fare politiche agricole che facilitino il commercio dei buoni frutti della terra, in modo da creare distretti urbani e periurbani efficienti? Non ci vorrebbe molto. Perché non si è pensato, anche a livello locale, che Expo sarebbe stata l’occasione perfetta per costruire questa rete di relazioni economiche virtuose? La risposta non sta soltanto negli scandali di questi giorni per gli arresti dei responsabili Expo.

Allora mi chiedo: ma perché nessuno pensa di fare politiche agricole che facilitino il commercio dei buoni frutti della terra, in modo da creare distretti urbani e periurbani efficienti? Non ci vorrebbe molto. Perché non si è pensato, anche a livello locale, che Expo sarebbe stata l’occasione perfetta per costruire questa rete di relazioni economiche virtuose? La risposta non sta soltanto negli scandali di questi giorni per gli arresti dei responsabili Expo.  Ma nella mancante volontà da parte dei nostri decisori pubblici di lasciare ai cittadini una Milano migliore, dopo un’inutile kermesse di grandi opere – a dir poco discutibili – che fin da ora si sta rivelando soltanto dannosa per la Città. E invece, quante belle cose si sarebbero potute fare spendendo molto meno.

Ma nella mancante volontà da parte dei nostri decisori pubblici di lasciare ai cittadini una Milano migliore, dopo un’inutile kermesse di grandi opere – a dir poco discutibili – che fin da ora si sta rivelando soltanto dannosa per la Città. E invece, quante belle cose si sarebbero potute fare spendendo molto meno. Seguendo le turbolente cronache politiche di questi giorni (“Traditore!“, “Demagogo!“, “Bugiardo!”, ” Populista!“), e senza voler scomodare la pagliuzza/trave del Vangelo, mi è tornata in mente la poesia Della Gamberessa e sua figlia che la mia mamma mi recitava sempre quando ero piccola, facendomi tanto ridere. E ho scoperto che fu scritta addirittura nel 1700, da un certo

Seguendo le turbolente cronache politiche di questi giorni (“Traditore!“, “Demagogo!“, “Bugiardo!”, ” Populista!“), e senza voler scomodare la pagliuzza/trave del Vangelo, mi è tornata in mente la poesia Della Gamberessa e sua figlia che la mia mamma mi recitava sempre quando ero piccola, facendomi tanto ridere. E ho scoperto che fu scritta addirittura nel 1700, da un certo  Perciò l’altro giorno mi è venuto dal cuore di fotografare i lastroni rimossi, almeno per ricordo di un piazzale ottocentesco uguale da cent’anni, come mostra questa foto d’epoca (e da sempre anche bello verde, con i suoi giardinetti).

Perciò l’altro giorno mi è venuto dal cuore di fotografare i lastroni rimossi, almeno per ricordo di un piazzale ottocentesco uguale da cent’anni, come mostra questa foto d’epoca (e da sempre anche bello verde, con i suoi giardinetti). Adesso non mi spiego come possa succedere che un’assessora sia autorizzata a decidere che quella pavimentazione (tipica di Milano negli ultimi almeno 500 anni) venga smantellata così, sostituita da una sconfinata colata di asfalto (rosso! mi dicono) senza coscienza della responsabilità che l’intera Amministrazione pubblica si sta prendendo nel progetto di devastazione della città.

Adesso non mi spiego come possa succedere che un’assessora sia autorizzata a decidere che quella pavimentazione (tipica di Milano negli ultimi almeno 500 anni) venga smantellata così, sostituita da una sconfinata colata di asfalto (rosso! mi dicono) senza coscienza della responsabilità che l’intera Amministrazione pubblica si sta prendendo nel progetto di devastazione della città. In nome di che cosa viene distrutto il pavé? dei costi di manutenzione? Ma la manutenzione dell’asfalto costerà ancora di più: non lo dico io, lo sanno e lo sostengono molti autorevoli addetti ai lavori, purtroppo neanche consultati.

In nome di che cosa viene distrutto il pavé? dei costi di manutenzione? Ma la manutenzione dell’asfalto costerà ancora di più: non lo dico io, lo sanno e lo sostengono molti autorevoli addetti ai lavori, purtroppo neanche consultati.  E poi, l’asfalto in piazzale Baracca e invece lo stesso pavé che sopravvive miracolosamente in via San Michele del Carso? (come si vede in questa foto). Qual è la logica urbanistica? Non si sa e non si capisce. Inoltre, che fine faranno i masselli? Mi dicono che hanno un grande valore…

E poi, l’asfalto in piazzale Baracca e invece lo stesso pavé che sopravvive miracolosamente in via San Michele del Carso? (come si vede in questa foto). Qual è la logica urbanistica? Non si sa e non si capisce. Inoltre, che fine faranno i masselli? Mi dicono che hanno un grande valore… Son saltata in macchina con l’orologio che faceva il conto alla rovescia (ottima metafora per la Banca Popolare di Milano di piazza Sicilia), ho raggiunto l’altra filiale in piazza Wagner, ho parcheggiato davanti, in divieto di sosta, temendo di prendermi anche la multa (ma invece no), sono entrata dieci minuti prima della chiusura e siccome c’era coda, il cassiere si è anche lamentato che era tardi, e che se tutti facessero così.. Per vendetta gli ho fatto perdere ulteriore tempo raccontandogli la dolorosa historia, ha detto che sì, in effetti i clienti li può avvisare soltanto la Sede centrale, e che però non essendo sua specifica competenza…

Son saltata in macchina con l’orologio che faceva il conto alla rovescia (ottima metafora per la Banca Popolare di Milano di piazza Sicilia), ho raggiunto l’altra filiale in piazza Wagner, ho parcheggiato davanti, in divieto di sosta, temendo di prendermi anche la multa (ma invece no), sono entrata dieci minuti prima della chiusura e siccome c’era coda, il cassiere si è anche lamentato che era tardi, e che se tutti facessero così.. Per vendetta gli ho fatto perdere ulteriore tempo raccontandogli la dolorosa historia, ha detto che sì, in effetti i clienti li può avvisare soltanto la Sede centrale, e che però non essendo sua specifica competenza… Con il metodo Scotland, ovvero il piano stilato dalla baronessa Patricia Scotland, ex Guardasigilli del governo laburista ed ora membro della Camera dei Lord, fondatrice del Global Foundation for the Elimination of Domestic Violence (EDV). A chi deve interessare questo risultato? A tutti, uomini e donne, ma soprattutto ai nuovi politici che si accingono a governare dopo le elezioni. I quali, tutti, devono studiare: per capire come si affronta e si risolve questo tragico fenomeno italiano (120 vittime nel 2012!).

Con il metodo Scotland, ovvero il piano stilato dalla baronessa Patricia Scotland, ex Guardasigilli del governo laburista ed ora membro della Camera dei Lord, fondatrice del Global Foundation for the Elimination of Domestic Violence (EDV). A chi deve interessare questo risultato? A tutti, uomini e donne, ma soprattutto ai nuovi politici che si accingono a governare dopo le elezioni. I quali, tutti, devono studiare: per capire come si affronta e si risolve questo tragico fenomeno italiano (120 vittime nel 2012!).

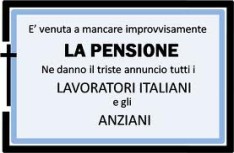

compresa una consulente fiscale che vent’anni fa, quando presentai le dimissioni dalla grande azienda editoriale per cui lavoravo, mi disse “Non versi nessun contributo volontario, perché quando lei arriverà all’età della pensione non ci saranno più le pensioni, e questi soldi non glieli restiturà più nessuno. Piuttosto, amministri bene i suoi risparmi e la liquidazione”. Erano gli anni ’90, quindi oggi possiamo dire che già da allora si sapeva che cosa sarebbe successo.

compresa una consulente fiscale che vent’anni fa, quando presentai le dimissioni dalla grande azienda editoriale per cui lavoravo, mi disse “Non versi nessun contributo volontario, perché quando lei arriverà all’età della pensione non ci saranno più le pensioni, e questi soldi non glieli restiturà più nessuno. Piuttosto, amministri bene i suoi risparmi e la liquidazione”. Erano gli anni ’90, quindi oggi possiamo dire che già da allora si sapeva che cosa sarebbe successo.  Dunque mi ero organizzata, felice della mia professione di freelance, con un figlio piccolo che non andava ancora all’asilo. Tutto bene? No, perché comunque i miei 11 anni di contributi li ho buttati al vento, nelle casse di uno Stato che non è stato degno di questo nome (

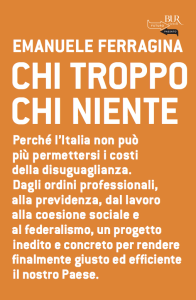

Dunque mi ero organizzata, felice della mia professione di freelance, con un figlio piccolo che non andava ancora all’asilo. Tutto bene? No, perché comunque i miei 11 anni di contributi li ho buttati al vento, nelle casse di uno Stato che non è stato degno di questo nome ( Per fortuna però qualcuno che sa pensare ancora c’è: Emanuele Ferragina, ricercatore catanzarese espatriato che insegna Politiche sociali a Oxford, ha appena pubblicato il libro

Per fortuna però qualcuno che sa pensare ancora c’è: Emanuele Ferragina, ricercatore catanzarese espatriato che insegna Politiche sociali a Oxford, ha appena pubblicato il libro